「ぬい活をもっと楽しみたいけど、ぬい撮りがうまくいかない…」「ぬいぐるみが立たなくて、理想の写真が撮れない」と感じたことはありませんか?

ぬい活は、自分の大切なぬいぐるみとの時間を形に残せる素敵な趣味ですが、写真の撮り方やシチュエーション選びで悩む方も少なくありません。

この記事では、ぬい活歴3年のくまくまがぬい活をもっと映えさせるためのぬい撮りの基本的なコツや、ぬいぐるみを安定して立たせる方法を丁寧に解説します。

また、屋外やカフェ、自宅など、ぬい撮りにぴったりなおすすめの撮影シチュエーションも紹介。

初心者でもすぐに実践できる内容となっていますので、あなたのぬい活ライフがより楽しく、魅力的になるはずです。

くまくま

この記事では主に

・一眼レフ、デジタルカメラ、スマホでの撮影の比較

・便利グッズ

・撮影におすすめのシチュエーション

について紹介します!

目次

ぬい活とは?その魅力と広がる楽しみ方

ぬい活の基本的な意味と起源

「ぬい活」とは、ぬいぐるみとの時間を楽しみ、写真に収めたり一緒に出かけたりする活動のことです。

もともとはぬい撮りを趣味とする一部のファン層から始まりましたが、近年では老若男女問わず多くの人に親しまれるカルチャーへと広がりを見せています。

SNSで人気急上昇中のぬい活文化

InstagramやX(旧Twitter)などのSNSでは、「#ぬい活」「#ぬい撮り」などのハッシュタグで日々多くの投稿がされています。

かわいい構図やシチュエーションに共感が集まり、ぬい活専用のアカウントを運営するユーザーも増加中です。

こうした投稿を通じて、自分のぬいぐるみとの日常を共有できることも大きな魅力のひとつです。

ぬい撮りがぬい活の中心になる理由

ぬい活の中でも特に人気なのが「ぬい撮り」です。

ぬいぐるみを主役にした写真は、ただの記録を超えて、感情や物語を表現する作品にもなります。

特にお気に入りのぬいと出かけたときは、その一瞬を写真に収めることで、思い出がより色鮮やかに残ります。

ぬい撮りを成功させるための基本のコツ

ぬいぐるみを可愛く見せる構図とアングル

ぬい撮りでは、アングルが写真の印象を大きく左右します。

目線の高さに合わせて撮ることで、ぬいぐるみに命が宿ったかのような自然な雰囲気を演出できます。

また、少し下から見上げる構図にすることで、存在感や物語性を強調することもできます。

自然光と背景を活かしたライティングの工夫

屋外での撮影では、自然光を活用するのが基本です。

逆光を避け、やわらかな日陰を選ぶことで、ぬいぐるみの表情や素材感をきれいに引き出せます。

背景にもこだわり、ぬいが引き立つ色や質感を選ぶことが映えにつながります。

くまくま

ぬいぐるみが汚れないようにレジャーシートを敷くのがおすすめです!

ぬい撮りにおすすめなのは一眼レフ?デジタルカメラ?スマホ?機材選びのポイント

最近のスマホは高性能なカメラを搭載しており、十分にぬい撮りを楽しめます。

📸一眼レフカメラ(DSLR)

◎メリット:

- 背景ボケ(ボケ感)の表現力が圧倒的に高いため、ぬいぐるみを主役にした立体感のある写真が撮れる。

- レンズ交換によって望遠・マクロ・広角など自由に撮影スタイルを変えられる。

- 暗い場所や屋内でもノイズの少ない写真が撮れる。

△デメリット:

- 本体とレンズが重くて大きいので、持ち運びが不便。

- 撮影のたびに設定を調整する必要があり、初心者にはハードルが高い。

- コストが高く、初心者にはオーバースペックなこともある。

📷️デジタルカメラ(コンパクトデジカメ)

◎メリット:

- 軽量で持ち運びやすく、屋外のぬい活にもぴったり。

- スマホよりもズームや撮像素子がしっかりしていて、画質も安定。

- 操作も簡単な機種が多く、初心者にも扱いやすい。

△デメリット:

- 背景ボケや高感度の表現力は一眼には劣る。

- 機種によって画質にバラつきがあり、スマホより画質が劣る場合もある。

- 最近はスマホカメラが進化しており、あえてコンデジを選ばない人も増えている。

📱スマートフォンのカメラ

◎メリット:

- 手軽で持ち歩きやすく、思いついた瞬間に撮影できる。

- ポートレートモードやAI補正などで、ぬいぐるみも簡単に「映え」る。

- SNS投稿まで一台で完結するので、ぬい活と相性が良い。

- 最近のスマホはマクロ撮影や背景ぼかしも可能。

△デメリット:

- ボケ感や質感の再現性はカメラ専用機に比べると限界がある。

- 特に暗い場所や逆光では画質が粗くなることがある。

- 高性能スマホは価格が高い割に、写真以外の機能にコストがかかっていることも。

🔍 比較表

| 機材 | 背景ボケ | 操作のしやすさ | 携帯性 | 画質 | 価格帯 | ぬい活おすすめ度 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 一眼レフ | ◎ | △(要設定) | △(重い) | ◎ | 高め | ★★★★☆ |

| コンデジ | ○ | ◎(簡単) | ◎(軽量) | ○ | 中〜高 | ★★★★☆ |

| スマホ | ○(AI補正) | ◎(直感的) | ◎(常備) | ○〜◎ | 中〜高 | ★★★★★ |

🎯 結論:ぬい活におすすめなのは?

- 気軽に楽しみたい人・SNS投稿が中心 → スマホ

- ワンランク上のぬい撮りに挑戦したい → デジタルカメラ

- 作品としてこだわりたい・背景ボケにこだわりたい → 一眼レフ

必要な画質・携帯性・撮影スタイルによってベストな選択肢は変わります。

どれを選んでも「ぬいぐるみとの時間をどう楽しむか」がぬい活の一番大事なポイントです。

くまくま

強いて挙げるならくまくまのおすすめはスマホです📱

ぬい撮りはあまり時間を掛けすぎると周囲に迷惑をかけてしまう事もある為、さっと撮れるスマホが使いやすいです。

スマホの場合のコツ

三脚やスマホスタンドの活用方法

小型三脚やフレキシブルなスマホスタンドを使えば、角度を自由に調整できるため、ベストショットが撮りやすくなります。

両手が空くことで、ぬいぐるみのポーズ調整にも集中できます。

編集アプリで簡単に映える加工術

撮影後は、無料の写真加工アプリを使って明るさや色味を調整するだけで、雰囲気がぐっとおしゃれになります。

フィルター機能やぼかしツールを使えば、より印象的なぬい撮りに仕上げることができます。

ぬいぐるみを安定して立てるための方法とアイテム

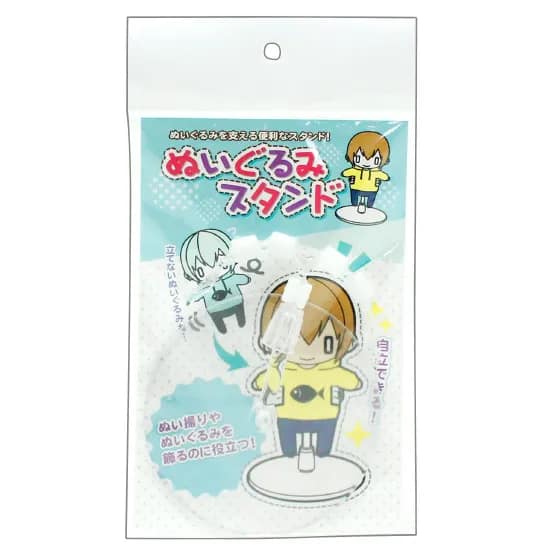

自立しないぬいぐるみに使える便利グッズ

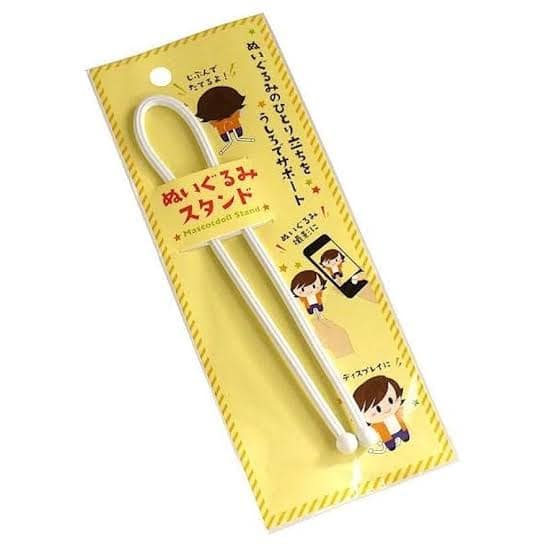

ぬいぐるみが自立しない場合、市販のぬいスタンドやぬいぐるみホルダーが役立ちます。

透明なアクリル製のスタンドは、目立ちにくく写真にも自然に馴染みます。

ぬい用のミニチェアなどを使っても安定感が出ます。

ぬいぐるみスタンドおすすめ3選

●コアデ ぬいぐるみスタンド

●山田化学 ぬいぐるみスタンド 30.5cm

●ホークアイ ぬいぐるみスタンドSサイズ

| アイテム | 特徴 | 向いているぬい |

|---|---|---|

| コアデ | 見えにくいクリア台座で写真映え | 中〜大型ぬい |

| 山田化学 | 約30.5cm対応で安定感重視 | 大型ぬい |

| ホークアイ | アーム式で角度自由自在 | 構図を工夫した撮影 |

写真に写り込まない固定のテクニック

目立たない位置に両面テープや粘着ジェルを使ってぬいを固定する方法もあります。

背景に溶け込む色の小物で支えることで、自然な立ち姿を演出できます。

編集で補正する前提で写り込む支えを使うのもひとつの手です。

ぬい撮りがもっと楽しくなる!おすすめの撮影シチュエーション

公園や庭で自然と一体感を演出

芝生や木々に囲まれた自然の中では、ぬいぐるみの存在がよりいきいきと映えます。

四季折々の花や木漏れ日を背景にするだけで、ぬいとの物語が始まったような一枚が撮れます。

カフェや雑貨店での小物とのコラボ

カフェの木製テーブルや雑貨店のアンティーク小物と組み合わせると、まるでぬいぐるみが一緒にお茶を楽しんでいるかのような雰囲気が演出できます。

事前にお店の撮影許可を取ることも忘れずに。

自宅のインテリアを活かしたシーンづくり

お気に入りの棚やベッドルームを背景にすれば、ぬいの日常が伝わるやさしい写真が撮れます。

クッションやブランケットを使って柔らかな空間を作るのもおすすめです。

季節感を取り入れた撮影アイデア

春は桜、夏はひまわり、秋は紅葉、冬はこたつや毛布など、季節を意識したアイテムを背景にすると、ぬい活写真に深みが出ます。

小さな季節小物を添えるだけでも印象が大きく変わります。

イベントや旅行先での思い出ショット

旅先のランドマークやホテルの部屋などで撮った一枚は、ぬいとの思い出をより強く残してくれます。

観光地の記念看板やご当地グルメと一緒に撮るのも人気のスタイルです。

初心者でも安心!ぬい活を続けるための工夫と心構え

他のぬい活ユーザーとの交流方法

SNSを通じて、ぬい活仲間とのつながりを広げることができます。

コメントやDMで交流を深めたり、ぬい撮りイベントに参加したりすることで、モチベーションもアップします。

撮影におけるマナーと注意点

公共の場所での撮影は、周囲の人や環境に配慮することが大切です。

立ち入り禁止エリアや混雑時の撮影は避け、ぬいを置いた場所はきちんと元に戻しましょう。

撮影許可が必要な場所では、事前に確認を取るのがマナーです。

日常の中でぬい活を楽しむヒント

特別なイベントだけでなく、日常のちょっとした時間にもぬい活は楽しめます。

朝のコーヒータイムや散歩の途中など、ぬいとのふれあいを日常に取り入れることで、気持ちも豊かになります。

まとめ

ぬい活は、ただぬいぐるみを可愛がるだけでなく、自分自身の癒しや創造性を広げてくれる素敵な活動です。

今回紹介したぬい撮りのコツやシチュエーションを参考に、あなただけのぬい活スタイルを見つけてみてください。